高森町出身の有名人

「御大」こと、島岡吉郎監督

〜明治大学野球部合宿所(東京都府中市)にある島岡御大の銅像〜

島岡 吉郎(しまおか きちろう)(1911年6月4日 - 1989年4月11日 享年78歳)高森町牛牧出身

お亡くなりになっても、なお「御大」の愛称をもってよばれる、偉大な指導者。

島岡吉郎監督は1911年3月4日に高森町の牛牧地区に生まれ、市田小学校に学び、中学生時代は東京で過ごされた。明治大学在学中は名応援団長として活躍されました。

太平洋戦争、第2次世界大戦を経て、敗戦し地に堕ちた日本の現状を目にして、「健全な青少年の育成こそ、日本再生の唯一の道」として、指導者の道につかれました。

「素人監督に何ができる・・・」との世論に対し、独自の指導法で全員野球を実現し、幾多の名選手を育ててきた島岡監督は、プロ野球に関与しなかった方として初めて野球殿堂入りを果たされました。

これは、島岡御大が何より練習に重きを置き、キャリアよりもひたむきな姿勢や態度を優先して、試合の結果は日常生活の真面目さ、誠の心の表れであるとして、選手と寝起き食事を共にして指導をした成果であった。

こうして島岡御大は「人間の至誠さ(きわめて誠実なこと)こそ、限りなき無限の力を生む」として、これを「人間力」と呼び、この「人間力」を提唱して、指導を続けられました。

(高森町 御大の館 石碑より)

信州たかもり温泉「御大の館」

御大が生まれた高森町牛牧には、この御大の名にちなんだ温泉施設「信州たかもり温泉 御大の館」があり、館内には御大ゆかりの品々が展示されています。

御大の教え子

御大の教え子には星野仙一氏(元楽天ゴールデンイーグルス監督)、高田繁氏(現横浜DeNAベイスターズGM)などがいます。また、この御大の精神を引き継いだ明治大学野球部の皆さんが、毎年夏に高森町にキャンプインしており、その際に開催される野球教室などを通じて、御大の精神を子どもたちは引き継いでいます。

没後は、プロ野球に関与しなかった者として初めて、競技者表彰での野球殿堂入りを果たしています(1991年)。

〜明治大学野球部へお送りした高森町の町木「キンモクセイ」〜

「日本の鉄道王」今村 清之助 プロフィール

今村 清之助(いまむら せいのすけ)(1849年3月26日 - 1902年9月26日 享年54歳) 高森町出原出身

日本の鉄道の礎を築いた一人である今村清之助。今村は下伊那郡出原村(現高森町出原)に生まれました。家は旧家でしたが幼少時代は貧しい生活をしていました。16歳の時に横浜へ行き商店で働き始めましたが、家出同然に飛び出してきたため親類に連れ戻されたとのことです。

19歳になり再び横浜へ行き、行商や紙の仲買人、洋酒の販売や生糸販売などの事業を通じて財と地位を得るようになり、そして1878年には渋沢栄一らと共に日本で最初の株式取引所を設立します。

その後、陸奥宗光と共に欧米諸国を巡歴、そこでアメリカの鉄道事業に先見の明を見い出し、帰国後、同志に呼び掛け、日本の鉄道事業の普及に邁進しました。

現在の両毛線を始め、九州や関西、山陽などの諸鉄道は全て今村の発起か後援によってできたものです。

名裁判官 今村信行(いまむら のぶみち)

今村信行(いまむら のぶみち)(1840年12月25日 - 1909年9月21日 享年70歳) 高森町山吹出身

高森町山吹出身の「司法官」「法律学者」 司法の道へ

今村信行(いまむら のぶみち)は、下伊那郡山吹村(現高森町山吹)に生まれた。幼いころから学問に励み、法律の道に進みます。日本で最初の「民事訴訟法」を作り、今の最高裁判所裁判官(当時は大審院判事という呼び方でした)にもなった、日本の法曹界を代表する人物でした。

遠州にいた祖父からは国学や法律を学び、山吹村に帰った後も国学を学びながら槍術・砲術を学び、その熱心さは当時の飯田藩の中でも有名なほどでした。 明治維新後、宣教師ヘボンと出会ったことをきっかけに、法律家に進むことを決めフランス六法の翻訳に取り掛かります。どうやら当時の日本法曹界において外国の法律に着手したのは信行が最初だと言われています。

「民事撮要」の編集

明治4年ごろ、信行は東京へ戻りますが、そこから「民事撮要(みんじさつよう)」の編集に入ります。当時の日本はまだ裁判制度が確立されておらず、特に民事裁判については江戸幕府時代の慣例などを参考にし、そのたびに新しい法律が出来て、とてつもない数の法律が溢れている状態でした。また裁判官はそれを全部知る必要があり、その苦労は大変だったようです。信行は、これらの法律の体系づくりに取り掛かり、日本で最初で出来た法令集が「民事撮要」です。

名裁判官として

これらの取組を通じて、信行の名前は司法界で多くの人に知られていきます。と同時に、地方裁判所の創設にも力を尽くしています。明治10年には判事となり名古屋裁判所へ、そして明治14年には東京上等裁判所(今の高等裁判所)、明治17年には岡山地方裁判所の所長にもなっています。その後東京に戻った後も、司法省記事局から東京控訴院へと移り、民事裁判訴訟手続きの法律づくりに尽力しました。明治27年、大審院判事に就任、そのかたわら明治大学・中央大学・日本大学・早稲田大学などで法律学の先生としても活躍しました。

高森町が生んだ児童文学者・教育者 宮下正美

宮下正美は、明治34年、下伊那郡市田村(現高森町)出原に生まれ、飯田中学~慶応義塾の文学部、そして義塾付属小学校(幼稚舎)の教師になりました。戦後は湘南学園の園長を務め、もっぱら児童文学や啓蒙教育に力を注ぎ、退職後は杉野女子短期大学教授となり、児童文学者・教育者として活躍されました。

現在、国立国会図書館には宮下正美の著書86冊所蔵されており、このことからも宮下正美が偉大な文学者・教育者であったことが伺えます。

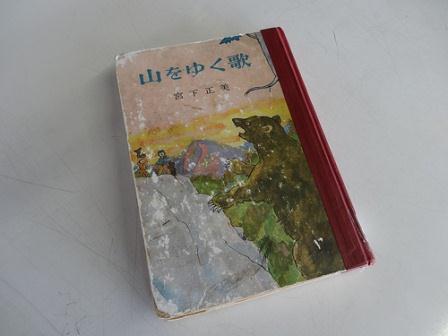

『山をゆく歌』

この本は宮下正美の著書の中でも、飯田下伊那の情緒・風景がふんだんに盛り込まれ、児童向けの作品として評価が高く、都会に住む人々に伊那谷の良さを広めようとしたことが伝わってくる作品です。

幼い2人の兄弟が高森町の反対側にある鬼面山の顔を見ようと、高森山方面へ登り、道に迷い熊との遭遇などのピンチを乗り越え、ついには木曽山脈を縦断し奈良井方面に。その中で、老植物者に出会い助けを得て、最後には無事に村へ戻り、鬼面山が夕日に輝いて笑っている、というお話です。 このストーリーは、宮下正美氏が幼少の時に実際に体験した実話に基づいていると言われています。町民の中には「小学生時代にこの本を読んだ」という方もいらっしゃいました。

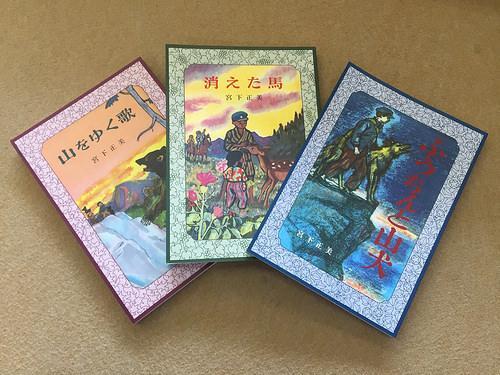

宮下正美 「伊那谷3部作]販売開始のお知らせ

『山をゆく歌』『消えた馬』『ふうちんと山犬』

長野県の補助金を活用し、以前より切望されておりました宮下正美氏の代表3部作『山をゆく歌』『消えた馬』『ふうちんと山犬』を復刻し、販売を開始しました。

また、ふるさと納税のお礼品としてもご用意しております。

詳細は高森町立図書館まで(電話:0265-35-9434、ファックス:0265-35-2973)までお問い合わせ下さい。